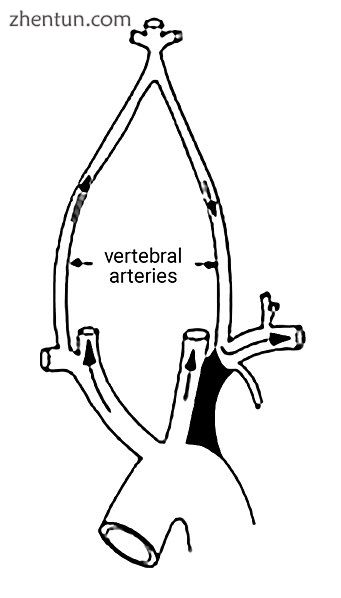

左锁骨下动脉的近端部分在左侧被阻塞,因此在椎骨和左臂中没有流动。 来自右椎的血液进入左侧椎骨并流回供给左臂

锁骨下动脉盗血综合征(SSS),也称为锁骨下动脉盗窃现象或锁骨下动脉窃取闭塞性闭塞性疾病,是由于近端因椎动脉或胸内动脉逆行(逆转)血流而出现的症状和体征的星座。 锁骨下动脉的狭窄(变窄)和/或闭塞。 手臂可以由沿椎动脉逆行方向流动的血液供给,代价是椎基底动脉循环。 这被称为锁骨下偷窃。 它比典型的椎基底动脉供血不足更严重。

视频:↓ 锁骨下动脉盗血综合征

https://cache.tv.qq.com/qqplayerout.swf?vid=h0818hvg3st

目录

1 症状和体征

2 原因

3 病理生理学

3.1 血流动力学

3.2 血管解剖学

3.3 血流量

4 诊断测试

4.1 鉴别诊断

5 治疗

6 附加图像

7 参考

体征和症状

昏厥前(期)(一个即将晕倒的感觉)

晕厥(昏厥)

神经缺陷

手臂之间的血压差

严重的记忆问题

手显示循环问题(手可能有斑点的红色和白色)(与血管疾病的其他耻辱相关(例如手指的血管功能不全溃疡)。

原因

动脉粥样硬化

颈肋

Takayasu动脉炎

病理生理学

传统上,SSS是大脑循环[1] [2]和血液流动冗余的结果。

当短的低阻力路径(沿着锁骨下动脉)变成高阻力路径(由于变窄)并且血液通过供应脑的动脉(左右椎动脉,左右颈内动脉)在狭窄处流动时,SSS结果)。在SSS中从大脑到上肢的血流被认为是被盗的,因为它是大脑必须没有的血流。这是因为侧支血管。

如同椎 - 锁骨下动脉窃取一样,使用胸内动脉(ITA)(也称为乳内动脉)接受冠状动脉旁路移植术的患者可能发生冠状锁骨下动脉盗血[3]。作为该过程的结果,ITA的远端被转移到冠状动脉之一(通常是LAD),促进心脏的血液供应。在锁骨下动脉的阻力增加的情况下,血液可能沿着ITA向后流动离开心脏,导致冠状动脉盗血引起的心肌缺血。患有ITA CABG的患者可同时发生椎 - 锁骨下动脉和冠状锁骨下动脉窃取[4]。

血液动力学

血液像电流一样沿着阻力最小的路径流动。阻力受容器的长度和宽度的影响(即,长而窄的容器具有最大的阻力,而短的,宽的容器最小),但是由于Poiseuille定律,关键在于人体宽度通常比长度更有限。因此,如果血液呈现两条路径,一条较短的路径(具有较高的整体阻力)和较长的一条路径较宽(整体阻力较小),则需要长而宽的路径(带有较低的阻力)。

血管解剖学

供应脑的血管来自椎动脉和颈内动脉,并通过连通形成圆形的血管(称为Willis环)相互连接。

血流量

通常,血液从主动脉流入锁骨下动脉,然后一些血液通过椎动脉离开以供给大脑。

在SSS中,减少量的血液流过近端锁骨下动脉。 结果,血液通过其他血管向上移动到大脑(另一个椎体或颈动脉),到达基底动脉或绕过大脑动脉圈并通过(对侧)椎动脉下降到锁骨下动脉(带有 近端阻塞)并将血液输送到远端锁骨下动脉(供应上肢和肩部)。

诊断测试

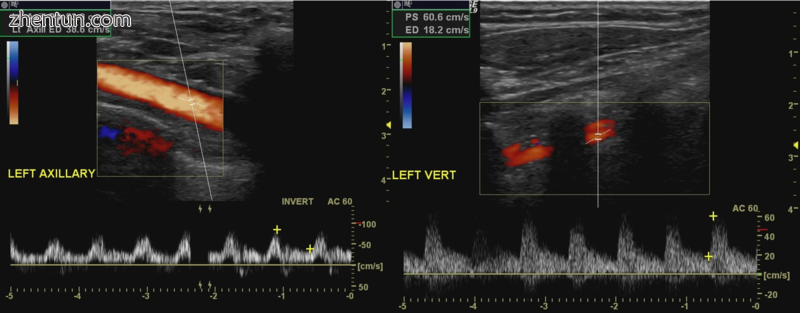

锁骨下盗窃现象的多普勒超声

多普勒超声

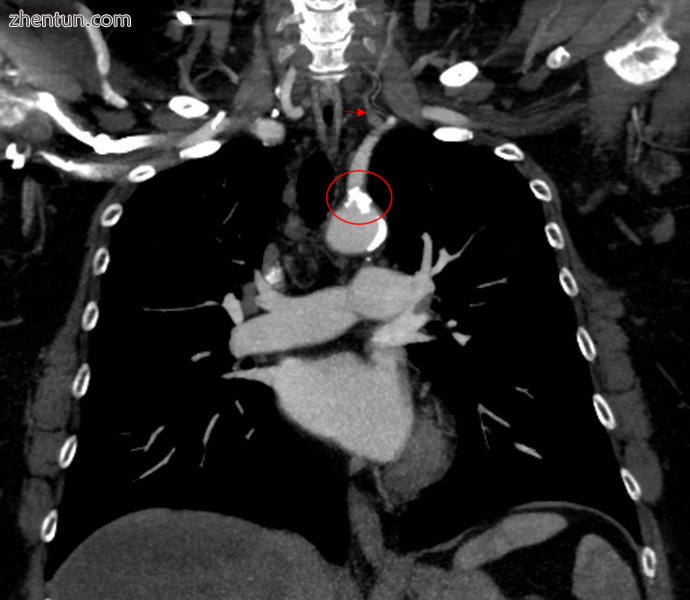

CT血管造影

鉴别诊断

脑卒中

治疗

颈动脉锁骨下旁路

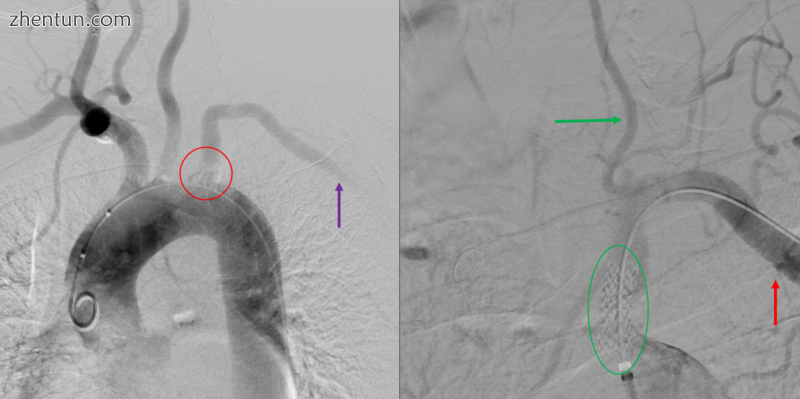

支架和球囊血管成形术

动脉内膜切除术

其他图片

支架置入前后锁骨下动脉盗血现象的血管造影

锁骨下动脉CT现象的CT血管造影

另见

Vascular access steal syndrome

Peripheral artery disease

参考

Klingelhöfer J, Conrad B, Benecke R, Frank B (1988). "Transcranial Doppler ultrasonography of carotid-basilar collateral circulation in subclavian steal". Stroke. 19 (8): 1036–42. doi:10.1161/01.STR.19.8.1036. PMID 3041649.

Lord R, Adar R, Stein R (1969). "Contribution of the circle of Willis to the subclavian steal syndrome". Circulation. 40 (6): 871–8. doi:10.1161/01.CIR.40.6.871. PMID 5377222.

Takach T, Reul G, Cooley D, Duncan J, Livesay J, Ott D, Gregoric I (2006). "Myocardial thievery: the coronary-subclavian steal syndrome". Ann Thorac Surg. 81 (1): 386–92. doi:10.1016/j.athoracsur.2005.05.071. PMID 16368420.

Lee S, Jeong M, Rhew J, Ahn Y, Na K, Song H, Bom H, Cho J, Ahn B, Park J, Kim S, Kang J (2003). "Simultaneous coronary - subclavian and vertebral - subclavian steal syndrome". Circ J. 67 (5): 464–6. doi:10.1253/circj.67.464. PMID 12736489. |