概要

二十世纪手术的历史集中在手术“第一” - 革命性手术的戏剧性故事。扁桃体切除术的历史不那么光鲜,但更为广泛,代表了每天数百名儿童,父母和外科医生对医学的经验和理解。在二十世纪初,扁桃体切除术是常规的 -​​ 每年在英国至少有8万名学童进行。然而,到了20世纪80年代,公共和专业话语将这一行动定为“危险的方式”。扁桃体切除术的医学,政治和社会地位的这种深刻转变取决于几个因素:医疗机构组织和国家医疗保健的变化;医疗技术的变化及其判断标准;英国的政治,文化和经济背景;和病人的社会角色。扁桃体切除术不仅仅是外部影响的被动主体,而是在医学,政治和社会话语中成为一个有力的概念。因此,它相互影响了这些话语,并随后影响了二十世纪英国医学的发展。 “医疗”和“非医疗”领域之间的这些复杂的相互作用质疑了将内部与医学外部区分开来的可能性。

关键词:扁桃体切除术,手术,运动,临床试验,童年,技术

1.简介

1927年,一名“每日快报”记者谴责一项程序,称其为“邪恶行动”,对超过8万名英国学童进行了谴责。 1 此手术是扁桃体切除术,手术切除扁桃体,几十年来这是孩子住院的最常见原因。尽管扁桃体切除术被认为“相对稳定且随着时间的推移而广泛存在”,但在二十世纪的大部分时间里,扁桃体切除术占据了一个有争议的地位。到20世纪70年代末,意见转向扁桃体切除术;然后被广泛认为是专业,公共和政治界的“危险时尚”。许多研究已经进入手术技术获得动力并被接受的动态,包括成功的社会,政治和经济条件,以及患者和医生的工作,以及新创新的临床试验。 3 这些因素改变了技术在历史背景下的含义,有助于接受或拒绝。通过解开这些思路,本文将解释二十世纪对扁桃体切除术的态度的深刻文化转变,扁桃体切除术是一种具有复杂和不断演变的意义的旧技术。

这一时期的手术史集中在“手术第一”上:引起广泛关注的尖端手术。 4 例如,Ayesha Nathoo的Hearts Exposed提供了对第一次心脏移植的媒体报道的精彩分析。扁桃体切除术看似平凡且“成功”,已经在很大程度上逃脱了历史的关注。 6 然而,扁桃体切除术的常规性质使其成为一个非常宝贵的镜头,可以更加密切地研究医学思想和实践的变化是如何通过对儿童的不断变化的态度来构建的,7 受到20世纪60年代后期消费者运动的影响,8 手术中的改良主义和保守主义,9 以及临床试验在技术成功中的作用。 10

关于扁桃体切除术的大多数历史文献都是由临床医生组成的。他们追踪了手术技术的趋势,从“冷钢”钝性解剖到“现代”电烧灼和咳嗽(使用无线电波控制消融),11 并观察了减少术后出血的技术演变。 12这些叙述将扁桃体切除术集中在讨论创新和手术和医学技术变革的动态。 13 Harry Collins和Trevor Pinch将这项手术用作医学社会学的一个有价值的案例研究,以强调扁桃体切除术建议的固有不确定性 - 以及所有医学诊断。关于二十世纪美国(美国)扁桃体切除术经验的奖学金表明,关于扁桃体切除术的争论也是关于证据的性质,临床经验的突出性以及竞争医学专业的作用的争论。这些主题在英国话语中很突出,但本文进一步阐明了患者和家长的声音,新闻界的作用以及扁桃体切除术的政治意义。

扁桃体切除术在儿童中几乎是独一无二的表现。这一点很重要,因为一个多世纪以来,儿童健康一直是西方医疗保健系统成功的标准。尽管历史兴趣集中在儿童精神病学上,但研究人员正在利用儿童在不同医学史上的经验。 17 扁桃体切除术的历史使我们能够研究自19世纪以来,童年时期的感知如何影响儿科医疗遭遇的剧烈变化,以及更广泛的医疗保健服务。 18

本文的重点是战后英国的扁桃体切除术,但始于1900年左右。国家卫生服务部(NHS,1948年)成立之前的卫生保健提供有助于本世纪中叶扁桃体切除率的上升。加强了国家对医疗保健的干预,并为医生进行手术提供了稳定的结构性激励措施。全科医生(GP),耳鼻喉科医生(现在在英国更常称为耳鼻喉科,或耳鼻喉科医生,外科医生)和其他专家之间的纪律划分塑造了手术的常规化。他们还塑造了关于扁桃体去除的“正确”方法的当代辩论:完全或部分。在20世纪40年代和50年代,脊髓灰质炎成为一个日益增长的公共卫生问题,并且扁桃体切除术和延髓脊髓灰质炎(一种影响脑干的变体)之间的推测联系激发了扁桃体切除术的争论。临床医生和发现流行病学证据令人信服的研究人员以及喜欢自己体验式学习的外科医生之间的紧张关系加剧了这种争议。脊髓灰质炎的争议开创了一个先例,对这一手术和药物的广泛批评。作为反应,在20世纪60年代早期,医疗改革者试图使扁桃体切除术标准化和“合理化”。改革者遭到精英外科医生的反对,他们更愿意保持长期的外科传统。在这十年结束时,扁桃体切除术突破了专业话语的界限,并开始在新的框架内加以考虑。到20世纪60年代末,已经积累了足够的政治重要性,以证明国家资助的最终解决扁桃体切除术辩论的努力得到加强。这些尝试涉及很多工作,并遇到了许多挑战。

历史演员将有关扁桃体切除术的争议称为“扁桃体问题”,这个含糊不清的术语涵盖了手术争议的诸多方面。本文将解释对扁桃体问题和问题本身的意见变化。它将证明扁桃体问题是由学科兴趣,医疗保健结构,政治环境和患者(或患者父母)的态度决定的。扁桃体问题相互塑造了政治辩论,学科价值观,公众对医学的看法以及如何以务实的方式提供医疗保健。除了作为一个说明性的案例研究,扁桃体切除术在二十世纪英国医学的发展中发挥了重要作用。

2.“冷钢”和脾气暴躁:第二次世界大战前的扁桃体切除术和保健服务

虽然NHS的建立是卫生保健提供的许多方面的分水岭,但对于扁桃体切除术,它巩固了预先存在的结构,促进和激励了手术。两个主要的政治因素贡献。首先,学校医疗服务(成立于1908年)迫使当地教育当局为学童提供医疗检查。这使得所有社会经济阶层的儿童都接受了医学监视,因此可以确定更多的人患有扁桃体疾病。其次,1911年国民健康保险(NHI)法案通过财政救济和疾病期间的医疗准入扩大了“友好社会”以前提供的支持。 19到20世纪40年代,NHI计划覆盖了一半以上的人口,允许较不富裕的家庭为儿童提供医疗服务。这些政策允许识别更多明显患病的扁桃体病例,更多的儿童从学校接受手术,一般做法或直接接受,并允许更多家庭负担扁桃体切除术。由于每项服务的支付在20世纪40年代是常见的,因此医生有经济上的激励措施。 20

与此同时,发展了初级和二级保健之间的分工。从1929年开始,当地医院补充了他们的自愿医院,允许更多的人进入他们。 21 手术技术越来越严格,鼓励从家到医院的搬迁,并在专科医生的领域确保扁桃体切除术。这促进了新学科的发展,22 和耳鼻喉科学(ENT)从外科耳科学和喉科学 - 呼吸医学的细分发展而来。新的耳鼻喉科专业通过社团,期刊和专科医院进行整合。 23 由于扁桃体在喉咙和中耳之间的临界位置,扁桃体切除术在解剖学上与其他完全不同的起源形成的学科相关联,因此是合理的。它在很大程度上是安全的,并且如此快速,以及在医学期刊中常见的操作速度。 24 英国的战前医疗保健服务为从业者推荐和实施“简单”手术提供了意识形态和经济激励,一些外科医生积累了大量财富。这些因素解释了耳鼻喉科外科医生对扁桃体切除术的长期承诺以及本世纪上半叶扁桃体切除术率的上升。

全国关注青年人获得劳动和兵役的资格,补充和促进了进行扁桃体切除术的结构性激励措施。政府对波尔战争(1899-1902)的志愿者状况不佳感到震惊,1904年的物理恶化部门间委员会加强了这些焦虑。 26 一个有影响力的“焦点理论”表明受感染的身体部位是污染物在身体周围传播的来源。剑桥大学毕业生乔治·欧内斯特·沃(George Ernest Waugh)等27位精英外科医生利用这一理论将扁桃体切除术作为明显社会恶化的技术解决方案。该理论允许将包括身体和精神不发达在内的不同疾病归因于受感染的扁桃体。 Waugh和其他人认为扁桃体是特别有效的病灶:被感染的物质可能被吞噬并扩散到附近的腺体。 30 本世纪初青春期死亡的最大原因 - 结核病被认为以这种方式传播,创造了进行扁桃体切除术的文化上重要的理由。 31 然而,这项手术也可能被批准用于琐碎的条件,如口臭。对于一些精英外科医生来说,'强制性''普遍'扁桃体切除术是扁桃体疾病的合理结论,因为它是如此常见,预防首选治愈。 33这些外科医生将公众对照顾儿童作为未来公民的关注与对社会医学问题的技术解决方案的现代主义倾向结合起来。他们将扁桃体切除术提升到具有国家政治和道德重要性的地位。 35 这既证明了他们对手术的建议,也鼓励父母对其进行授权。

尽管进行扁桃体切除术的结构,医学和社会意识形态的鼓励,年轻的私人诊所的外科医生抵制它。这些反对者经常指责被误导的“俗人”,他们据称要求为他们的孩子提供手术,而且热心外科医生发现如果不需要扁桃体切除术,就更容易默许而不是拒绝。 36 将父母变为替罪羊是合乎逻辑的,因为他们无法在职业话语中保护自己,当代医学教科书将父母或病人比作“困难的证人”。 37 反对者还认为,扁桃体的功能尚不清楚,并且它们与疾病的原因一样可能具有保护作用。 38 一名外科医生把这比作军事防御,这表明直布罗陀对地中海的英国安全与健康有关。 39

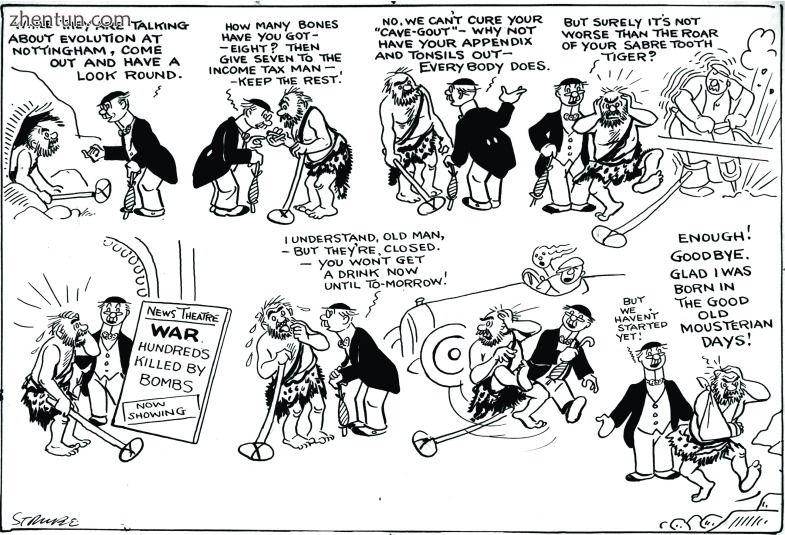

全国媒体对扁桃体切除术的批评通常是对现代社会更广泛抱怨的内在因素。一部1937年的每日快报卡通描绘了一名运送到两次世界大战期间英国的穴居人(图1)。他被告知'为什么不让你的阑尾和扁桃体出来 - 每个人都这样做',然后才决定他更喜欢史前时代。这幅漫画展示了20世纪30年代后期无处不在的扁桃体切除术,以及手术如何成为现代医学社会相关问题的象征。

图1:

Sidney'George'Strube,'人与进化'或'文明的好处',每日快报。图片由N&S Syndication提供,英国卡通档案馆,肯特大学:GS0465(1937年9月3日)。

外科医生更喜欢辩论手术技术。 '扁桃体切除术'需要完全切除扁桃体,而'扁桃体切除术'描述了部分切除扁桃体组织。 41 更为保守的手术,省级医生通常更喜欢扁桃体切开术 - 例如印度医疗服务中心 - 因为它导致术后出血的可能性只有一半。 42 相反,Waugh设计的钝性扁桃体切除术在本世纪头几十年很流行,特别是在精英伦敦医学会中,43 因为它“干净,完整和激进”。数十年来,扁桃体切除术成为首选技术,因为其支持者占据了有影响力的社会地位,而焦点理论鼓励采取果断的干预措施。扁桃体切除术是如此占主导地位,当他向皇家医学会宣布他对自己的孩子进行了扁桃体切除术时,一位医生收到了“大声的反对声”。 45

关于战前和两次世界大战期间英国扁桃体问题的观点的异质性反映了医疗保健的分散状态和发展专业分歧。在卫生保健机构的支持下,已建立的外科医生在宣传扁桃体切除术的表现方面具有个人,财务和机构利益。他们将扁桃体切除术作为社会问题的现代主义解决方案,而政治评论家将其视为现代社会问题的症状。对手术投入较少的从业者提倡克制 - 或扁桃体切开术 - 但收效甚微。 Grob和Collins以及Pinch强调了局灶性理论在扁桃体切除术兴起中的意识形态重要性。然而,我认为政治文化背景下的财政和结构激励措施同时重视技术干预措施以及儿童的健康和发展,这对于医学和社会中扁桃体切除术的巩固作用更为重要。 46

具体案例可以突出该行动在英国文化中的根深蒂固。 1936年5月1日上午9点50分,一名名叫Guillian Colwell的3岁儿童在布莱顿医院接受了扁桃体切除术。 47 该操作被推荐用于“寒冷和温度”。虽然这是一个由“公认的专家”执行的例行案例,但由于麻醉剂“意外事故”,以前健康的Colwell在十点之前死亡。 49

在常规情况下,儿童的死亡令人不安,需要进行调查,但验尸官,外科医生,麻醉师甚至父亲都没有质疑进行手术的智慧。扁桃体切除术无处不在,以至于没有受到挑战:如果外科医生认为扁桃体切除术是“必要的”,任何不良后果都被称为“不良事件”,病理过程的后遗症,而不是促成它们的干预。扁桃体切除术变得无形,因而无懈可击。 1938年,一位美国医生建议,自1900年以来,扁桃体切除术变得如此普遍,以至于父母有时会积极寻求。 50 科尔韦尔不幸的故事表明,这种变化也发生在英国。这项行动已经成为一种医疗仪式,二十世纪的儿童通过这种仪式进入“正常”的童年,而任何事故都被毫无疑问地接受了。 51

3.“三处开放性伤口”:脊髓灰质炎年代扁桃体切除术的恐惧和愚蠢(1942-55)

二十世纪中叶脊髓灰质炎日益增强的文化意义深刻影响了扁桃体切除术的争论 - 因为它涉及公共卫生和生物医学科学。几十年来,脊髓灰质炎通过引起季节性胃肠道流行而偶尔出现严重的神经系统后遗症,从而导致“对父母的恐惧”。 52 在20世纪40年代和50年代期间,当儿童变得多愁善感时,人们开始关注这种情绪,53 他们对福利的同情与第二次世界大战期间的军事意义和现代医学治疗的可能性相融合。 54 由于脊髓灰质炎在美国具有更大的文化影响,美国将其与扁桃体切除术相关的话语开始于早于英国,并且在大规模疫苗接种后更早完成。 55 在英国辩论期间,演员可以借鉴现有的美国文学作为证据。

在美国,辩论主要是儿科医生,他们认为扁桃体切除术是危险的,而喉科医生认为它是安全的,不能推迟。 56 英国辩论中存在类似的纪律分歧,尽管它们仍然更加复杂和微妙。从广义上讲,耳鼻喉科专家保持对手术的支持,而其他医学专业和研究人员则更加谨慎。主角们利用流行病学调查结果,个人经验和医学科学论证来协商他们的立场。

英国流行病学家发现了美国的定量证据,他们确信到20世纪40年代扁桃体切除术与延髓脊髓灰质炎之间存在联系。 57 大型统计研究和病例报告似乎使扁桃体切除术“促使”发生脊髓灰质炎成为“不可避免的”。 58 精英耳鼻喉科医生 - 耳鼻喉科学的“领导者” - 并不赞同这一观点,而是依赖于手术经验以及在孩子康复之前去除患病扁桃体的逻辑。这些外科医生确信手术的价值,并认为扁桃体切除术与脊髓灰质炎之间可能存在相关性,但没有任何因果关系。 59

一些老练的外科医生利用脊髓灰质炎的联系来支持他们在第一次世界大战前怀旧的手术想象。他们认为最近优化手术的尝试使其在技术上更加严格,但也使患者更容易感染传染病。据推测,不是扁桃体手术导致脊髓灰质炎,而是现代扁桃体切除术,并恢复“老式”扁桃体切除术将消除任何关系。他们建议扁桃体充当“过滤器和缓冲剂”以防止神经损伤,从而支持了这一点。与脊髓灰质炎的相关性威胁到扁桃体切除的医学价值,因此扁桃体切除术和扁桃体切除术的支持者使用经验,意识形态和医学论证来支持其以特定的,看似更安全的方式实践。

一位坚决反对扁桃体切除术的耳鼻喉科医生是T.B. 'Tubby'Layton。作为盖伊医院的一名外科医生,他从1914年开始反对扁桃体切除术[61]并用“滔滔不绝的语言”对其进行描述。 62 Layton谴责扁桃体切除术不是因为它引起脊髓灰质炎的“绝对”证据(如流行病学家所认为的那样),而是因为他的个人经历决定了在流行病期间对儿童进行手术造成的伤害大于益处。莱顿将此作为一种成语 - “主导病变的原则” - 将良好的“临床判断”重新定义为对手术的保守性。他认为应该取消脊髓灰质炎流行期间的所有扁桃体切除术。虽然医生在医疗遭遇中掌权,莱顿认为父母“最终......负责”,如果他们知道风险就可以拒绝扁桃体切除术。 63

克里斯托弗劳伦斯注意到精英两次世界大战期间英国临床医生对“整体”情绪的普及。莱顿在他漫长的职业生涯中可能会接触到这些观点,并通过强调临床经验和拒绝医疗还原论来适应这一类别。因此,他反对扁桃体切除术是一种过分强调局部病理的手术,特别是在更广泛的流行病背景下。劳伦斯认为,整体情绪超越了医学,莱顿利用非医疗资源来解决扁桃体问题,如管理者和父母的影响。 64 Layton在整体世界观中利用了扁桃体切除术与脊髓灰质炎之间的潜在联系,以说服其他人认为手术是不明智的。

一些学术外科医生也反对扁桃体切除术,建议早期的建议是扁桃体可以预防脊髓灰质炎等传染病。他们强调了“三个开放性伤口”造成的免疫妥协,并认为扁桃体对这些疾病赋予“免疫力”,65 作为喉咙中淋巴组织的一部分被称为“Waldeyer's ring”。 66 从逻辑上讲,扁桃体切除术可能导致短期风险和长期传染病易感。对1947-8南澳大利亚脊髓灰质炎流行病的回顾性研究证实了这些预测。在超过一半的延髓脊髓灰质炎病例中,个体至少在五年前接受过扁桃体切除术,这支持了一种越来越流行的理论:伤口愈合后易感性持续存在。 67 免疫学和流行病学论点趋同并提供了相互加强。将手术推迟到明年是不够的:扁桃体切除术需要大规模减量。

脊髓灰质炎流行病改变了文化背景,有利于扁桃体切除术的反对者。教育部首席医疗官的1948-9号报告在1948年统计了 262个扁平化病例, 96 而1949年为 449个。69 报告显示,1948年大量病例是由于1947年流行病后的延期手术所致。那一年,卫生部(卫生部)发布了一份备忘录,建议医生不要在脊髓灰质炎流行期间进行手术:扁桃体切除术很少是紧急情况,因此可以而且应该推迟。 69 该报告既显示并促成了有关扁桃体切除术的意见和实践的大规模转变。从20世纪40年代开始,医学研究委员会(MRC)研究了扁桃体切除术。干预与疾病之间的潜在联系具有足够的文化潜力,以获得国家机构的关注并激励他们限制手术 - 1955年,MRC加入卫生部报告扁桃体切除术导致持续的脊髓灰质炎感染风险。 70

与脊髓灰质炎的联系通过注入对医学话语的情感和道德重要性来激发扁桃体问题。在新框架内重申并重新提出旧论点,同时制定和阐述新论点。讨论结合了流行病学,医学,经验和免疫学证据。谈判的断言是为了促进参与者的体制和个人利益和价值观。 Collins和Pinch提出“常规的不确定性和常规死亡通常会被忽视”。脊髓灰质炎是一种特殊疾病,通过联合可以对扁桃体切除术进行特别详细的检查。它充当了一个镜头,通过这个镜头,医疗专业人员在未来十年内重新审视自己的行为,培养提高的自我意识和思想与实践的变化。

4.“快速”和“小心”:20世纪60年代早期的扁桃体切除术和改革

20世纪60年代英国扁桃体切除术的可见度越来越高英国迫使医生和卫生管理人员重新考虑他们对手术的立场。同时,NHS的感知缺点激发了医疗保健服务合理化和统一化的尝试。来自不同学科的改革者通过强调扁桃体切除术的不确定性和倡导改变医学实践来应对。72 扁桃体切除术的这种审查将手术重建为一个越来越重要的政治问题。精英外科医生反对这些变化,认为问题不在于手术,而在于医生。

丹尼斯·布朗爵士是一位杰出的外科医生改革者,在大奥蒙德街医院工作四十年后被称为“英国小儿外科之父”。布朗的著名的完美主义进入了扁桃体切除术辩论,因为他批评手术不符合他的“必需品”。这些手术指南强调了缓慢,有条理的技术,试图预防“不可避免的死亡”。 74 从20世纪50年代开始,一些外科医生对外科手术的危害变得更加自我意识,但布朗却抱怨其他人屈服于专业的虚张声势,导致他们瞄准“快速”或“光滑”手术。 Browne看到扁桃体切除术后术后出血的发生率高于其他手术,并且表明这种情况只能被接受,因为手术无处不在。 76 手术传统无法证明心理反应:“害怕和放血”儿童所经历的“令人作呕的焦虑”。布朗担心“不舒服”的外部调查,因此提倡外科医生的“中央权威”,通过规范实践证明他们应该享有自主权。他呼吁在个人和专业层面进行自我反思,以保护医疗实践免受外部控制,并保护儿童免受过度伤害。

其他专业的从业者也主张改革扁桃体问题。儿科医生提请注意社会经济阶层之间扁桃体切除率的变化。 “黑衣”中产阶级专业人士的孩子更有可能接受扁桃体切除术,而儿科医生则谴责这种看似不合逻辑的趋势。他们经历了引发后遗症扁桃体切除术的“惊人名单”,因此将“非理性”行动描述为道德上应受谴责的行为。相反,儿科医生主张引入推荐手术的指南。他们试图解释个体患者的医疗费用和福利,正如在NHS结构中寻求理性会计一样。 78

麻醉师也主张医学改革,认为扁桃体切除术不如“普遍认为的”安全。他们承担了过度处方阿片麻醉剂“nepenthe”的部分责任,这被认为是“令人失望的无效”和危险 - 可能导致呼吸抑制导致死亡。这与简单的患者护理相结合,因为将孩子放在床上的倾向可以隐藏喉咙中的任何出血并使复合物超过处方。 79 改革者试图通过改变技术和日常医院实践来改善扁桃体切除术的安全性和效率。减少与其纪律相关的死亡以及一般医疗实践可以减轻失去社会地位或专业自主权的风险。

这些改革者遭到精英外科医生的反对,他们认为他们的手术技巧足以提升扁桃体切除术。他们认为熟练,训练有素的外科医生可以使手术快速安全,并且并发症是由手术中的无能而不是固有造成的。 80 通过惊呼“这不是你做的 - 而是你做的方式!”,这些外科医生重新定义了扁桃体问题,无论是应该进行手术,还是能够进行手术。 81 可以预见,精英外科医生将成为典范。卫生行政人员将此论点扩展到医疗机构。 1960年,一名儿童在威尔士平房医院进行扁桃体切除术后死亡,医院被发现缺乏技术设施并被关闭。扁桃体切除术已成为充分性的基准:无论是手术技能还是技术设施。

从20世纪60年代开始,非专业人员越来越多地审查扁桃体问题,因为全国媒体处理扁桃体切除术的文章越来越频繁。在某些情况下,他们将医学出版物中的文章重新提交给了一些非专业观众,这些观众质疑医疗效果或引用了流行病学研究。 83 这导致公众对扁桃体切除术和医学界的批评越来越多。相反,其他文章表明扁桃体问题已经解决。 1962年观察家的一篇文章认为,社会已经走出了“危险手术时代”并进入“危险药物时代”,因为医生倾向于避免扁桃体切除术,除非“绝对必要”。 84 这忽视了医学界内外关于手术价值和被认为“必要”的观点的异质性。尽管有一个令人放肆的结论,但这篇文章证明了医疗实践的公共警惕,无论是药品还是外科干预被认为是“危险的”。

随着扁桃体问题变得政治化,国家机构在整个20世纪60年代也加强了对手术的审查。首席医疗官向教育部提交的1958-9号报告指出,不同地区的扁桃体切除率之间存在“惊人的对比”,并强调英国儿童接受扁桃体切除术的比例很高:14岁时达到20%。然而,它没有解释这些差异,而不是表面或位置的表面归因。 85 扁桃体问题也进入了下议院。 1961年,新的议会科学秘书Denzil Freeth收到了他的第一个问题,其中包含对当年发生的20万个扁桃体病的“价值”的挑战。然而,国家机构似乎比关注手术更加好奇,并且没有重大的政治动力来调查扁桃体切除术。

到了20世纪50年代,为应对社会,经济和政治压力,英国医疗保健中出现了“医学合作主义”。试图提高国家提供的医疗保健的行政效率,鼓励采用科学管理方法。 87 由于扁桃体切除术被重新定位为一种不合理的手术,因此它受这些方法的制约。临床医生改革者建议改变扁桃体切除术和药物的做法,以避免对专业的攻击,而政治家则试图提高经济和政治目的的效率。然而,除了作为合理化的对象之外,扁桃体切除术也是医院或个体功效的衡量标准。 88 扁桃体问题无法仅在学科范围内得到解决,而在20世纪60年代的其他时间,扁桃体切除术将受到更广泛受众的审查,从而推动了对凝聚力解决方案的呼吁。

5.'医学......在显微镜下':在20世纪60年代后期检查扁桃体切除术

在20世纪60年代后期,扁桃体切除术变得更加明显和批评。一些最强烈的抱怨来自全国医院儿童福利协会(NAWCH),该协会成立于1962年,当时是医院儿童护理中心。 NAWCH游说在医院不受限制地探望儿童,认为与母亲分离会伤害儿童。根据NAWCH主席Judith Pead的说法,医院病房包含可能导致心理创伤的“视觉和听觉”。此外,Pead特别反对扁桃体切除术,创造了“扁桃体儿童”这一术语,以强调手术所鼓励的器官损失和童年的医学化。 89 NAWCH使用了全国媒体以及“微妙但持久”的策略,例如向医院分发传单和折叠床。到20世纪60年代,NAWCH变得更有影响力,到1969年有50个分支机构和3000个成员。90

在对医院就诊时间的调查中,NAWCH发现接受扁桃体切除术的儿童受到特别限制。在运营当天,26家医院中有19所医院限制了访问,并且在整个住院期间都有类似的数字阻止了访问。这与1965年卫生部长宣布79%的医院允许不受限制的访问相矛盾。由于扁桃体切除术的频繁发生,NAWCH发现这种差异尤其令人担忧。在工党议员的支持下,NAWCH向卫生部长施加政治压力,要求谴责没有“医疗理由”的限制。部长发送了一份全国范围的备忘录,将曼彻斯特医院作为管理不善的访问规则的一个例子。然而,到1967年,医院限制没有“彻底改善”。接受扁桃体切除术的儿童仍然受到很大的限制,在某种程度上,因为几乎一半的儿童被安置在成人耳鼻喉科病房,最多可停留十天。 91

在此期间,访问限制是如此有争议,因为强调母子关系重要性的儿童发展理论开始流行。儿童精神病学家唐纳德温尼科特特别有影响力,通过英国广播公司(BBC)电台播放了近六十次。在战争期间,英国广播公司是文化统一的最重要的巩固者:1945年,在社会阶层分发了1,080万个无线电许可证。 92 Winnicott利用一种在技术和可访问语言之间进行协商的亲密风格来利用这一庞大的受众,直接向听众提供建议。 93 他建立在公众对精神病学理论的理解之上,这种理论从20世纪30年代开始在英国文化中“渗透”。 94 Winnicott的想法与儿童心理学中更大的运动一致,由Denise Riley在1983年总结为“Bowlbyism”,指的是John Bowlby关于母亲依恋对儿童心理健康不可或缺的理论的普遍化。 95

第二次世界大战的经历塑造了Bowlbyism,因为Winnicott和其他支持者担任疏散项目的顾问。这场战争也有助于普及碗斗争,因为大规模疏散使人们对分离家庭和母亲的心理影响产生了焦虑。 96 在对经常性国际竞争和种族不容忍的担忧中,碗之间的教育方式提出了一种育儿方式,可以发展现代民主社会所必需的社会关系,以避免进一步的冲突。 97 这导致战后驯化儿童的景观,因为“理想的”童年空间成为家庭,与母亲的关系可以培养,而不是孤立的“机构”。 98 同时,家中的母亲被重建为未来“宁静的民主公民”的保护者,这些公民将由现在受其照顾的心理脆弱的儿童组成。 99

与此同时,当代医学,扁桃体切除术的实践和限制性访问时间似乎过时而且有害于这个充满希望的未来。 100 作为一种内在性别的社会运动,NAWCH寻求履行新的母亲责任,因此积极努力减少访问限制。他们的努力在Winnicott最畅销的儿童保育手册“儿童,家庭和外部世界”(1964年)的出版中得到了加强。 101 在战后对未来的不确定性背景下,碗人主义的普及促使NAWCH将扁桃体切除术视为个人和社会不稳定的强制性原因。通过试图克服对儿童的访问限制,NAWCH寻求驯化医院的制度环境,提供孕产妇保健,减轻任何心理困扰,并为儿童和国家提供稳定的未来。

新闻报道也开始引起人们对扁桃体切除术的心理后遗症的关注。文章主张碗人主义思想,暗示孤立和术后疼痛都会扰乱孩子并阻碍他们的发展。 102 这种情绪化的叙述引起了对这次行动的大规模反对。关于心理伤害的担忧也来自医学界。 1968年伦敦麻醉医师世界大会收到一篇论文,研究“扁桃体切除术患儿的情绪障碍”。它发现半数儿童的“中度至重度”紊乱。 103 如前所述,麻醉师对手术的态度往往比外科医生更为保守。现在,他们与记者和活动家一起提请注意扁桃体切除术的心理后遗症,将“扁桃体儿童”从解放疾病的婴儿转变为医疗家长作风的受害者。

在20世纪60年代,外科等候名单成为一个重大的政治和社会问题。在下议院的辩论中,扁桃体切除术处于一种模棱两可的立场:同时普遍存在并且模糊不清。 1969年,John Dunwoody博士吹嘘说,在赫尔皇家医院,超过40%的手术门诊患者等待不到3个月 - 但故意排除了扁桃体切除术延迟。 104 由于NHS的效率受到质疑,等候名单对儿童和父母造成了挫折感,并可能导致政治家失败。扁桃体切除术占手术等候名单的20%至50%,因此包括它们会使数字恶化并破坏对NHS的信心。政客们没有解决这个“消失的伎俩” - 扁桃体切除术列表的长度被视为理所当然。

然而,并非所有被谴责的等待名单。曼彻斯特的医院似乎效率低下,但在1967年,医院委员会的主席声称个别患者得到了更多的时间和关怀。他声称已经看到许多美国人的喉咙,但没有扁桃体,并希望等待会阻止这种扁桃体切除术的“习惯”来自英国。 106 Pead同意延误可以减少接受扁桃体切除术的儿童人数。她建议由耳鼻喉科医生和儿科医生组成的“双人团队”可以检查等待名单并移除痊愈的人。即使是临床医生也同意:一位外科医生开玩笑说,通过谴责扁桃体切除术到“民间医学档案”,可以克服等候名单。对医疗保健实践条件的祛魅鼓励从业者批评以前无处不在的程序。 109

耳鼻喉科外科医生坚持他们对扁桃体切除术的承诺。对于他们来说,等待名单表明,由于耳鼻喉科服务没有得到“应有的关注”,卫生部有其“一头扎进” - 英国是欧洲人均耳鼻喉科顾问人数最少的国家之一。他们认为扁桃体切除术在“降低发病率”方面发挥了不可或缺的作用,但几十年前的同事们一致认为,在繁忙的诊所,推荐扁桃体切除术比解释他们的“长度”拒绝更容易。 110 纪律忠诚促使外科医生支持扁桃体切除术,这是他们专业的象征,并使用等候名单来呼吁提供更多的资源。

扁桃体切除术成为提供医疗保健焦虑的象征,包括效率和迁移。 在20世纪60年代,卫生部和NHS对移民进行了医疗化和政治化的反应,将种族与疾病风险混为一谈。 111 在广泛关注男性初级移民工作年龄的情况下,焦虑情绪发展为来自前殖民地的NHS工作人员。 112 移民所构成的风险从感染延伸到医疗无能,而图2所示的漫画表明了对移民医生的不信任,担心NHS的适用性。 扁桃体切除术作为一种文化资源来构建和理解这些问题,但也被它们重新构建,与医学无能,边缘练习和危险相关联。

图2:

Raymond'Jak'Jackson,“你肯定会说英语吗?我只是来参加我的扁桃体!',晚上标准。图片由英国肯特大学卡通档案馆Solo Syndication / Associated Newspapers Ltd.提供:14854(1969年2月21日)。

到20世纪60年代后期,扁桃体切除术主要用于预防急性扁桃体炎。然而,新的抗生素使得扁桃体炎“很少是一种严重的病症”,这表明医疗实践已经超出了手术的需要。医学研究人员将这种“现实”与所谓的平信仰并列在一起:扁桃体切除术是一种能够治愈任何缺陷的灵丹妙药。 114 然而,这一时期的报纸文章表现出对医疗实践的细致入微的理解,承认“错误的观点和情感论证”以及对于扁桃体切除术的“令人震惊的”缺乏研究。虽然扁桃体切除术已被常规化为“生活中不可避免的事实”,但医疗保健活动已将医疗实践“放在显微镜下”,并使医生之间的“分歧”与患者之间的“混乱”无法接受。 116 不断上升的NHS成本使财务方面的考虑变得至关重要。由于扁桃体切除术的年度费用是其疗效调查的600倍,因此缺乏其益处的证据尤其不令人满意。 117

同时,NAWCH将其努力多元化,以涵盖更广泛的健康消费者问题。 118 1968年,他们向卫生部长发布了一份备忘录,对扁桃体切除术的价值和鼓励研究表示怀疑。 119 政治家开始讨论手术的优点,通常使用情绪化的语言 - 例如,一名自由党议员(MP)将私人扁桃体切除术的概念与“勒索”进行了比较。 120 NAWCH与记者和研究人员一起,展示了扁桃体切除术的假设,并帮助将扁桃体问题从实际问题转变为道德问题。研究了扁桃体切除术的心理,个人和经济影响,并将该手术重新定义为政治和破坏性的,以证明临床研究的合理性。

几十年来,反对扁桃体切除术的医生证明了地区和社会阶层之间的手术率变化,表明手术是不合理的。在20世纪60年代后期,扁桃体切除术是“传统的”中产阶级的想法告诉记者:“出生时带着银勺和上公立学校”被认为等于“邀请到耳鼻喉科医生的椅子上”。主流媒体的文章指责扁桃体切除术是一种“时尚”的“身份象征”,因为在公众人物接受手术后,率似乎有所增加。 121 1964年,林戈·斯塔尔(Ringo Starr)接受了扁桃体切除术,一连串漫画讽刺了他的无形扁桃体,作为一种商品化的商品,引发了对外科时尚的暗示(图3)。 122由于扁桃体切除术与时尚有关,它被重新定义为轻浮和审美,而非医学价值。

图3:

Raymond'Jak'Jackson,'不要只是站在那里 - 他们在苏富比拍摄',晚间标准,图片由Solo Syndication / Associated Newspapers Ltd.提供,英国卡通档案馆,肯特大学:06413(1964年12月3日) 。

医疗时尚可能同样存在问题,如1966年药物与治疗公报中的一篇文章所示。这是由消费者协会为医生出版的,促进了消费者的明智选择。它认为只有10%的扁桃体切除术是在“明确适应症”下推荐的,而其余的则归因于外科医生和医疗时尚的“热情”。这些随意的标准破坏了一种令人放心的信念,即扁桃体切除术的表现是“开明和保守的”。 123 医生的轻率推荐被认为与父母无聊的要求一样可能和危险。

医疗专业人员,倡导团体和主流记者战略性地强调了围绕扁桃体切除术的不确定性,以便在寻求医疗服务合理化的背景下获得国家利益。 20世纪60年代后期,国会议员向卫生部长提出质疑,他们的论点得到了政治界人士的支持和重申。国会议员建议扁桃体切除术导致不必要的痛苦和偶尔的死亡,这尤其“令人不安”,因为扁桃体切除术患者占住院儿童的30%。这种“昂贵的时尚”似乎“垄断”了NHS资源,国会议员们认为,部长应该进行“彻底调查”,以“劝阻”这项行动并保护儿童和财政。 124

然而,部长倾向于“观望”并允许医生根据他们的判断进行练习。当卫生和社会服务部(DHSS)成立并且新的秘书控制医学研究时,这种不受欢迎的立场发生了变化。 125 这位局长对这些抱怨更加同情,并希望国家研究最终能够取得成果。在对NHS资金感到焦虑的背景下,有效的大规模研究项目似乎比持续浪费资源更具吸引力。

Alex Mold表明,在20世纪60年代和70年代,患者被重新定位为英国医疗保健领域的政治角色。扁桃体切除术同时被重新定位,与医疗,政治和道德投诉相关联。在战后的英国,这项行动变得更加明显,分裂和有力,因为它违反了其学科界限,并与儿童的焦虑和童年的意义联系在一起。虽然NAWCH最初并不是一个自我认同的消费者群体,但它强调了患者和家庭的自主权,并纠结了实际考虑因素,关注儿童患者的心理健康。这与性别假设相关,即照顾生病儿童的责任属于母亲范围。 126 随着医学界对缺乏有关扁桃体切除术的证据的自我意识,发生了患者代理的变化。在NHS危机的背景下,甚至对常规程序进行了详细审查,并且扁桃体问题获得了显著的政治显著性。这鼓励通过MRC进行国家赞助的研究,MRC的任务是一劳永逸地解决问题。

6.测试扁桃体切除术:国家试图解决'扁桃体问题'

到了20世纪70年代,来自记者,医生和政治家的压力使扁桃体切除术变成了一个足以保证机构和州调查的政治概念。这十年的全球经济动荡是推动公共支出精简的动力,扁桃体切除术是支出的重要原因。 127

然而,对公共支出的这些相同限制对其价值的调查具有讽刺意味。从20世纪50年代开始,国家机构通过与脊髓灰质炎的潜在联系进行操作,开始研究扁桃体切除术的价值。这种兴趣只发展到20世纪70年代,当时MRC开始为解决扁桃体问题做出重大努力。

1954年,J.Z.博士Garson向皇家全科医师学院(RCGP)研究委员会提交了关于扁桃体切除术价值研究的提案。 128 Garson在埃塞克斯开展了大规模的繁忙活动,但年轻且缺乏经验:他的提议被认为是“毛茸茸的”,并且在达成工作计划之前需要三次重新提交。 129 该计划试图完成一项随机对照试验(RCT--最高形式的临床证据)130 随机分配到扁桃体切除术,抗生素治疗或不治疗的儿童。 131 正如大卫琼斯所表明的那样,无论他们在临床证据和他们的研究结果中的优势如何,在RCT表现之前和之后,主角的位置通常都是稳定的。 132 Garson的批评者认识到这一点并担心如果研究不够集中,那么它将允许手术的支持者按照他们的选择来解释它 - 例如,不加区分地支持扁桃体切除术,而不是选择病例。 133

大学律师(RCGP雇用的一名律师)的两份备忘录表明了另一个问题,该备忘录肯定了对儿童进行审判时的道德考虑。具体而言,每种治疗方案必须被认为具有相同的益处,以便随机分配是可以接受的:134 这一概念后来被称为“临床均衡”。 135 预先设想的治疗效果概念干扰了随机试验中临床均衡的维持 - 特别是当非手术技术与手术相比时。 136 RCGP的成员也有同样的困难,因为抗生素对英国来说是如此的新,以至于医生和患者都需要对其使用保证,并且让孩子得不到治疗似乎是不公平的。尽管加森对他的提议“顽固”,但RCGP成员认为他们是不道德的,到1957年他们“厌倦”了他。 138 个人,实际,专业和认识论上的困难相结合,使审判无法实现。

同样,从20世纪50年代中期开始,MRC试图收集有关手术的信息,自1948年以来已收到卫生管理员的要求。133 MRC召集了6名耳鼻喉科医生,以达成建议手术的标准。然而,研究人员描述了外科医生的“抵抗背景”,他们似乎反对扁桃体切除术的调查。 140 最终提出了16项标准,但只有两项获得了一致支持。 141 即使这一最小的进展也在会议结束后失去了,当时外科医生回信撤回他们的陈述。 142 共识会议因缺乏群体动态和不透明程序而受到批评:143 这项公约没有什么不同,也没有得出有意义的结论。这种经历使得MRC不愿意与耳鼻喉科医生打交道:1957年,他们转而向热情的全科医生Garson伸出援助之手。然而,在他雄心勃勃的提议之后,Garson相信MRC对“鼻子”的调查是“低于他的尊严”而拒绝提供帮助。 144

事实证明,全科医生和耳鼻喉科医生很难合作,MRC也试图与学校医务人员(SMO)合作。 MRC的成员Brandon Lush使用他的SMO姐夫A.C. Gee作为学校医疗评估程序的信息来源。 Gee强烈反对“不分青红皂白的扁桃体切除术”,并抱怨其他SMO会建议几乎每个孩子都参加手术。 145 注意到一个机会,MRC开始与教育部的首席医疗官Peter Henderson合作。 1955年,亨德森致函原则学院医务人员并敦促他们建议所有SMO在检查期间记录儿童扁桃体的存在与否。 146 结果显示,五分之一的学童在12岁之前接受了手术。 147 亨德森的研究还强调了地区之间的差异:在伦敦附近的东汉姆,25%进入小学的儿童去除了扁桃体,而威尔士的梅瑟蒂德菲尔则为0.5%。社会经济阶层也发挥了作用:布里斯托技术学校14岁及14岁以上儿童的扁桃体被切除,而布里斯托尔文法学校的这一比例为37.9%。这些结果得到了MRC的关注,148并且促使人们对实践中的地理差异产生了不满。 149 但是,实际困难和缺乏政治紧迫性意味着在未来十年内只会偶尔考虑扁桃体问题。 150

到1960年,已经进行了三项有关扁桃体切除术价值的随机对照试验。然而,他们的结果是矛盾的,方法上的缺点意味着不确定性仍然存在。 151 到1968年,出版了一项新研究,鼓励英国主要流行病学家理查德多尔建议由国家资助的试验。那一年,“精选专家会议”的结论是,只有少数扁桃体切除术确实是必要的。但是,在那时,一项完整的审判被判定为“不可行”,该提案被驳回。 152

随着国务卿再次要求MRC调查手术,扁桃体切除术的政治重要性在20世纪60年代末达到顶峰。 1970年11月,MRC与DHSS举行了一次联合会议,商定了一份“客观标准”清单,这些标准可以帮助合理推荐手术。他们认为频繁,反复发作的扁桃体炎可能导致治疗无法治疗,这是扁桃体切除术最常见的适应证,而粗大肿瘤和quinsy则很少适用。指南是在审查医疗保健资源期间实现程序标准化的重要方法。它们作为自我监管的手段,以维持自主权和控制成本。这些更为严格的扁桃体切除术适应症被MRC广泛传播和考虑,有助于逐渐减少扁桃体切除术的数量。 154

在20世纪70年代,MRC受到他们委托医学社会学家M.J.Bloor委托进行的一项研究的影响:“调查ENT专家之间的腺样扁桃体切除术评估的变异”。 Bloor比较了10名耳鼻喉科医生的评估程序。这些包括用于发现相关信息的“搜索程序”和用于决定是否应该进行扁桃体切除术的“决策规则”。 155 Bloor建议这些例程沿着七个主要参数变化:

(1)外科医生在其病史中寻求特定和定量值的程度 - 布鲁尔建议更具体的问题使外科医生能够更有效地识别可从扁桃体切除术中获益的病例;

(2)历史记录使外科医生独立于父母或全科医生评估的程度 - 构建“基本”历史;

(3)与病史相比,体检的显著性;

(4)临床症状具有重要意义;

(5)列出患者复查的倾向;

(6)评估程序的广泛性;

(7)不同年龄的患者使用不同程序的程度。 156

布鲁尔认为,“缺乏临床评估的可重复性”使得计划试验具有挑战性。如果一项研究给出了积极的结果,它只会验证推荐扁桃体切除术的外科医生的评估程序。 157

布鲁尔还撰写了一项配套研究,包括对儿童扁桃体切除术的首次转诊的流行病学分析。他的结果与流行的观点相矛盾,表明地理区域内的比率变化比他们之间的差异更大。通过将研究对象划分为较小的成分,布鲁尔为这一问题带来了新的视角。他的结论是,医学观点,而不是环境或阶级差异,是扁桃体切除术转诊率变异的主要原因。 158 Collins和Pinch证明了布鲁尔的文章在突出医学决策中固有的不确定性方面发挥了重要作用。这些文章探讨了医学工作的空间,处于正常与病理之间的界限。通过强调不同专家对该边界的评估之间的差异,他展示了被认为是客观性的不确定性。布鲁尔的论文强化了MRC研究人员对操作合理性的怀疑,并为他们提供了一种理解相关结构问题的新方法。

1976年3月,DHSS要求举行一次“临时”会议,以便再次审查扁桃体问题。 160 这次会议由社会医学教授乔治诺克斯主持。到目前为止,社会医学是一门衰退的学科,但它仍然与政治改革有关,以最大限度地提高人口的整体健康水平。因此,诺克斯的任命证明了扁桃体问题的明确政治方面:它似乎损害了儿童的健康,因此医疗实践需要在个人和结构层面上进行改变。这引起了二十世纪后期更广泛的医学和外科改革主义倾向的共鸣。 162 会议强调了“令人不安”的缺乏扁桃体切除术益处的证据。正如布鲁尔研究耳鼻喉科外科医生的行为一样,该组织主张调查全科医生和家长的行为。 163 MRC的系统委员会审查了会议记录,而是优先考虑定量研究的定量研究 - 计算扁桃体切除术的发病率,死亡率和不良心理影响。 164

理事会还委托一个“工作组”将“临时”会议的广泛建议转变为“具体可行”的提案。一名儿科医生June Lloyd被选为该组的主席。儿科医生倾向于反对扁桃体切除术,165 并且劳埃德的选择都证明了对MRC内扁桃体切除术的压倒一切的怀疑,并形成了对手术的后续研究。该小组于1977年3月召开会议,提出了五项建议,并得到了理事会的批准。

(1)应在手术后21天内获得死亡人数和原因;

(2)应获取或研究与手术有关的短期发病率的数据;

(3)应获得有关长期病态的数据;

(4)应扩大频繁喉咙痛患儿的免疫学研究;

(5)应获得严重鼻胃管阻塞的手术次数。 166

所有建议都与临床流行病学有关,表明定量证据作为向卫生政策制定者和理事机构证明或诋毁技术的方法的重要性日益增加。 167

第一,第二和第四点被认为与MRC立即跟进有关。他们成功地收集了记录他们的区域卫生当局(RHAs)的死亡率数据,但怀疑在医院外发生的死亡被遗漏了。 168 报告不足的问题意味着扁桃体切除术的真实成本仍然不确定,并加强了MRC对手术的谨慎态度。

MRC联系流行病学家Jean Weddell调查第二项建议。 169 威德尔参加了工作组,但在离开现在的工作时无法完成研究。 170 她推荐南安普顿大学学者斯图尔特·唐南作为替代者,但他也在改变就业,“工作压力”限制了他。 171在另一位潜在研究伙伴失败后,MRC完全停止尝试进行研究。工作组的一名成员总结了这种情况:许多成员认为进行“适当”审判很重要,但所有当事方都“无力”组织审判。 172

最后,MRC考虑了关于喉咙痛的免疫学文献。 173 作为工作组的免疫学家,J.F.Soothill教授被问及正在进行的研究。 Soothill先前曾对MRC的官僚机构表示沮丧,认为两层咨询委员会“荒谬,阻挠和奢侈”。他将这些投诉放在一边,并指示MRC进行一项研究,建议患喉咙痛的儿童免疫缺陷。因此,喉咙痛可能是扁桃体切除术的一个不良指征,因为患者可能会继续出现症状,无论是否进行手术。免疫学研究是MRC为支持其结论而采用的另一种资源。

到本十年末,这些结论已经完全形成,因为MRC研究人员普遍认为大多数扁桃体切除术是不必要的。几乎所有可接受的操作标准都被证明是有问题的。一些MRC成员认为扁桃体问题需要“特殊研究”来解决,但许多人满意地依赖于至少自1967年以来持续下降的手术率。176 作为MRC流行病学和医疗单位主任Tom Meade ,问题是“优先事项”,扁桃体切除术不再被视为优先事项。 177 二十多年来,国家机构一直参与扁桃体问题,但个人和职业利益和价值观,政治和父母的压力以及官僚结构加剧了务实的困难,使得任何组织几乎无法进行研究。无论有影响的大规模研究如何,扁桃体切除率继续下降,并且由于对手术的兴趣变得“冷淡”,MRC的努力动摇了。 178

7.结论

MRC的工作在跨越一个世纪的辩论中是一个渐强的,并且一直持续到今天。在NHS成立之前,专业和国家利益符合强大的疾病理论和国家医疗保健干预,以提高手术和文化声望的扁桃体切除术。在本世纪中叶,脊髓灰质炎和扁桃体切除术之间的潜在联系激发并组织了扁桃体切除术的反对者,并使支持者更加谨慎。在医疗保健合理化的背景下,这促进了来自内部和外部的医疗改革建议。随着NHS在20世纪60年代末进入危机期,来自记者,患者权益团体和政治家的扁桃体切除术的批评将扁桃体问题扩展到了专业界限之外。通过Bowlbyism的影响,扁桃体切除术成为对国家的威胁,而不是本世纪早期所呈现的救世主。扁桃体问题变得非常突出,足以引导MRC,并且数十年来一直试图提出有关手术的可靠建议。然而,没有进行明确的试验,甚至这个项目似乎不可能在某种程度上加强了对操作价值的怀疑。

扁桃体问题受到金融,专业,军事,国家和道德利益和价值观的影响;卫生保健提供的结构和关注,包括垂直呼吁合理化和基层压力反对家长作风;和有影响力的儿童发展和传染病理论。要了解扁桃体切除术普及程度的上升和下降,必须考虑这些因素。克里斯托弗劳伦斯和汤姆宝藏指出,外科医生改变了手术,用它来改变世界。 179 对于扁桃体切除术,可以阐述这一说法:它因各种因素而改变,不仅被外科医生使用,还被记者,患者倡导者和政治家用来改变他们的世界。扁桃体切除术不仅可以作为对患者身体的物质干预或致富的方式,而且可以作为一种修辞符号,可用于争论医疗实践或医疗保健结构的改革。患者 - 消费者运动正是这样做的,深刻地塑造了个人医疗遭遇,医疗结构以及如何看待医疗保健。在这样做时,他们在扁桃体切除术的衰退中发挥了重要作用。

扁桃体切除术的案例也为二十世纪整个儿科医学的变化提供了更多的启示。正如乔纳森吉利斯所指出的那样,这次医疗遭遇是特殊的,因为儿童患者依赖第三方来叙述他们的历史。一种独特的动态出现,身体检查和病史之间的平衡加权检查,医疗不确定性的负担由医师负责。 180 儿童医疗遭遇的性质是由对童年的看法所塑造的,但也塑造了看法的演变,因为儿童被重建为一个无价的和脆弱的个体。

本文已形成英国扁桃体切除术社会文化史的第一阶段。它已经证明了扁桃体切除术作为一个案例研究的价值,并揭示了未来研究的成果。患者 - 消费者运动在塑造扁桃体切除术话语中起着不可或缺的作用,但并不代表整个人群。分析扁桃体切除术在阶级,种族和性别方面的差异位置将是有价值的。扁桃体切除术的历史经验与阑尾切除术等其他“常规”手术的历史经验之间的比较将有助于理解英国的医学经验,并证明本文中的观察是否具有普遍性。 Emm Barnes关于儿童白血病的研究表明,通过提供对患有慢性病儿童的家庭经历的丰富理解,在儿科病史中寻找儿童声音的价值。 181 在扁桃体切除术的情况下,找到孩子的声音可以更全面地了解手术如何影响个别家庭和儿童。

二十一世纪的事件表明,新的扁桃体问题可能出现。在二十世纪的最后几十年中,开发了诸如结膜和激光手术的扁桃体切除术的新方法。然而,国家邮政扁桃体切除术审计分析了不同手术方法的并发症发生率,并得出结论“冷钢”技术是最安全的。因此,出现了一个新问题:该专业是否应该承认技术进步并不总能产生更好的结果,是否应该恢复到越来越被认为过时的技术?在世纪之交,扁桃体切除术和变异克雅氏病(Creutzfeldt-Jakob disease)之间存在联系 - 俗称“疯牛病”。研究人员表示,这种疾病可以通过扁桃体切除术器械传播。随着一次性器械的引入,这引发了关于扁桃体切除术实践的谈判。 182 最近的这些发展表明,扁桃体问题将继续在医学话语和整个社会中发展并引发争议。

参考:

‘A Wicked Operation’? Tonsillectomy in Twentieth-Century Britain

1. ‘Tonsil Removal Dangers’, Daily Express, 11 August (1927), 6; Alison J. Glover, ‘The Incidence of Tonsillectomy in School Children’, International Journal of Epidemiology, 37 (2008), 11.

2. Thomas Schlich and Christopher Crenner, ‘Technological change in surgery: an introductory essay’, in T. Schlich and C. Crenner (eds), Technological Change in Modern Surgery: Historical Perspectives on Innovation (Rochester, NY: The University of Rochester Press, 2017), 6.

3. Ibid., 1–20.

4. Christopher Lawrence and Tom Treasure, ‘Surgeons’, in R. Cooter and J. Pickstone (eds), Companion Encyclopedia of Medicine in the Twentieth Century (Hoboken, NJ: Routledge, 2013), 666.

5. Nathoo Ayesha, Hearts Exposed: Transplants and the Media in 1960s Britain (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009), 1–4.

6. Schlich and Crenner, op. cit. (note 2), 6.

7. Thomson Matthew, Lost Freedom: The Landscape of the Child and the British Post-War Settlement (Oxford: Oxford University Press, 2013), 1–20.

8. Mold Alex, ‘Repositioning the Patient: Patient Organizations, Consumerism, and Autonomy in Britain during the 1960s and 1970s’, Bulletin of the History of Medicine, 87, 2 (2013), 225–249.

9. Kneebone Roger and Frampton Sally, ‘John Wickham’s New Surgery: ‘Minimally Invasive Therapy’, Innovation, and Approaches to Medical Practice in Twentieth-century Britain’, Social History of Medicine, 30, 3 (2016), 544–566.

10. Jones David S., ‘Visions of a Cure: Visualization, Clinical Trials, and Controversies in Cardiac Therapeutics, 1968–98’, Isis, 91 (2000), 504–541.

11. Charaklias Napoleon, ‘Constantinos Mamais and B. Nirmal Kumar, ‘The Art of Tonsillectomy: The UK Experience for the Past 100 Years’’, Otolaryngology – Head and Neck Surgery, 144, 6 (2011), 851–854.

12. McClelland L. and Jones N.S., ‘Tonsillectomy: Haemorrhaging Ideas’, Journal of Laryngology and Otology, 119, 10 (2005), 753–758.

13. Schlich and Crenner, op. cit. (note 2), 1–20.

14. Harry Collins and Trevor Pinch, ‘Tonsils: diagnosing and dealing with uncertainty’, in Dr. Golem: How To Think About Medicine (Chicago, IL, and London: University of Chicago Press, 2005), 80–3.

15. Grob Gerald N., ‘The Rise and Decline of Tonsillectomy in Twentieth-Century America’, Journal of the History of Medicine and Allied Sciences, 62, 4 (2007), 383–384.

16. Joseph P. Byrne (ed.), Encyclopedia of Pestilence, Pandemics, and Plagues (Westport, CT, and London: Greenwood Press, 2008), 85.

17. Barnes Emm, ‘Between Remission and Cure: Patients, Practitioners and the Transformation of Leukaemia in the Late Twentieth Century’, Chronic Illness, 3, 4 (2007), 253–264.

18. Gillis Jonathon, ‘The History of the Patient History since 1850’, Bulletin of the History of Medicine, 80, 3 (2006), 490–512.

19. Charles Webster, The National Health Service: A Political History (Oxford: Oxford University Press, 2002), 2, 5.

20. Leathard Audrey, Health Care Provision: Past, Present and into the 21st Century (Cheltenham: Stanley Thornes, 2000), 3–4.

21. Webster, op. cit. (note 19), 5.

22. Leathard, op. cit. (note 20), 3.

23. Yalamanchili S., ‘Why Should Disorders of the Ear, Nose and Throat Be Treated by the Same Specialty? Can This Situation Persist?’, The Journal of Laryngology & Otology, 123, 4 (2004), 368.

24. Waugh George E., ‘A Simple Operation for the Total Removal of Tonsils, with Notes on 900 Cases’, The Lancet, 173, 4471 (1909), 1315.

25. Royal College of Surgeons of England, ‘Waugh, George Ernest’, Plarr’s Lives of the Fellows Online (2013).

26. Leathard, op. cit. (note 20), 2.

27. Grob, op. cit. (note 15), 387–9; ‘West London Medico-Chirurgical Society’, The Lancet, 181, 4686 (1913), 1737.

28. Royal College of Surgeons of England, op. cit. (note 25).

29. Waugh, op. cit. (note 24), 1314; J.W. Carr, ‘Annual Oration: On Life and Problems in a Medical Utopia’, The Lancet, 201, 5203 (1923), 996.

30. Waugh, op. cit. (note 24), 1314.

31. ‘The British Medical Association: Seventy-Eighth Annual Meeting in London’, The Lancet, 176, 4541 (1910), 814; Linda Bryder, Below The Magic Mountain: A Social History of Tuberculosis in Twentieth-Century Britain (Oxford: Clarendon, 1988), 1.

32. ‘West London’, op. cit. (note 27), 1737.

33. Carr, op. cit. (note 29), 996.

34. Janet Golden and Russel Viner, ‘Children’s experience of illness’, in R. Cooter and J. Pickstone (eds), Companion Encyclopedia of Medicine in the Twentieth Century (Hoboken, NJ: Routledge, 2013), 575; Lawrence and Treasure, op. cit. (note 4), 654.

35. Carr, op. cit. (note 29), 1001.

36. ‘Removal of the Tonsils’, The Lancet, 179, 4635 (1912), 1773; Lawrie H. McGavin, ‘A Note On Tonsillar Enlargements and their Treatment’, The Lancet, 162, 4178 (1903), 876.

37. Gillis, op. cit. (note 18), 502.

38. McGavin, op. cit. (note 36), 876–7.

39. ‘West London’, op. cit. (note 27), 1737.

40. Sidney ‘George’ Strube, ‘Man and Evolution’ or ‘Benefits of Civilisation’, Daily Express, British Cartoon Archive, University of Kent: GS0465 (3 September 1937).

41. Pybus Frederick, ‘Eneucleation v. Tonsillotomy’, The Lancet, 180, 4647 (1912), 850.

42. Whale Harold, ‘The Remote Results of Tonsillotomy and Tonsillectomy: An Analytical Scrutiny of 220 Unselected Cases’, The Lancet, 181, 4668 (1913), 446.

43. Waugh, op. cit. (note 24), 1314–15; Pybus, op. cit. (note 41), 850; ‘West London’, op. cit. (note 27), 1738.

44. ‘The British Medical Association’, op. cit. (note 31), 814.

45. H.V. Forster, ‘Poliomyelitis and Tonsillectomy’, The Lancet, 266, 6894 (1955), 824–5.

46. Collins and Pinch, op. cit. (note 14), 66; Grob, op. cit. (note 15), 383, 387–90.

47. Crow, ‘Circumstances of the Death under Anaesthetic of Guillian Colwell’, East Sussex Record Office, COR 3/2/1936/31 (1 May 1936); Charles Webb, ‘Inquisition on an Inquest held wholly without a Jury, taken on View of the Body of Guillian William Colwell’, East Sussex Record Office, COR 3/2/1936/31 (4 May 1936).

48. Charles Webb, ‘The Informations of Witnesses’, East Sussex Record Office, COR 3/2/1936/31 (4 May 1936).

49. M.A. Leslie-Smith, ‘Notes of the Post-Mortem Examination’, East Sussex Record Office, COR 3/2/1936/31 (2 May 1936); William Halliden, ‘Re Death of Guillian William Colwell, aged 3 years’, East Sussex Record Office, COR 3/2/1936/31 (1 May 1936); Webb, op. cit. (note 47).

50. Macartney William N., Fifty Years a Country Doctor (New York: Dutton, 1938), 533–534.

51. Golden and Viner, op. cit. (note 34), 583.

52. Byrne, op. cit. (note 16), 547, 86.

53. Golden and Viner, op. cit. (note 34), 581.

54. Paul John R., A History of Poliomyelitis (New Haven, CT, and London: Yale University Press, 1971), xiii.

55. Grob, op. cit. (note 15), 402–4.

56. Ibid., 402–4.

57. Layton T.B., ‘Poliomyelitis Following Tonsillectomy’, The Lancet, 254, 6575 (1949), 433.

58. ‘Poliomyelitis After Tonsillectomy’, The Lancet, 240, 6219 (1942), 552.

59. Layton, op. cit. (note 57), 433; see also Jones, op. cit. (note 10), 504–5.

60. Melvin James, ‘Poliomyelitis and Tonsillectomy’, The Lancet, 266, 6893 (1955), 773.

61. Layton T.B., ‘Tonsils and Adenoids in Children: A Plea for Fewer Operations’, The Lancet, 183, 4729 (1914), 1106–1108.

62. “In Memoriam: T.B. Layton’, Annals of The Royal College of Surgeons of England, 34, 3 (1964), 205.

63. Layton, op. cit. (note 57), 433.

64. Christopher Lawrence, ‘Still incommunicable: clinical holists and medical knowledge in interwar Britain’, in C. Lawrence and G. Weisz (eds), Greater than the Parts: Holism in Biomedicine, 1920–50 (New York and Oxford: Oxford University Press, 1998), 94, 107.

65. Digby Kenelm H., ‘Poliomyelitis and Tonsillectomy’, The Lancet, 254, 6578 (1949), 580.

66. von Waldeyer-Hartz W., ‘Ueber den lymphatischen Apparat des Pharynx’, Deutsche Medizinische Wochenschrift, 10 (1884), 313.

67. Melvin, op. cit. (note 60), 773; ‘Poliomyelitis and Tonsillectomy’, The Lancet, 262, 6792 (1953), 925–6.

68. ‘Children Never So Healthy: But Serious Loss of School Dentists’, The Manchester Guardian, 17 January (1952), 8.

69. ‘Report of the Ministry of Health for the Year Ended 31st March, 1949 Including the Report of the Chief Medical Officer on the State of the Public Health for the Year Ended 31st December, 1948’, Cmd. 7910 (London: HMSO, 1950), 6.

70. ‘Poliomyelitis and Tonsillectomy: A Report of the Medical Research Council Committee on Inoculation Procedures and Neurological Lesions’, The Lancet, 266, 6879 (1955), 5–10.

71. Collins and Pinch, op. cit. (note 14), 83.

72. Charles Webster, ‘Medicine and the Welfare State 1930–70’, in R. Cooter and J. Pickstone (eds), Companion Encyclopedia of Medicine in the Twentieth Century (Hoboken, NJ: Routledge, 2013), 135.

73. Dunn Peter M., ‘Sir Denis Browne’, West of England Medical Journal, 112, 4 (2013), 1.

74. Browne Denis, ‘Deaths From Tonsillectomy’, The Lancet, 282, 7322 (1963), 1377.

75. Kneebone and Frampton, op. cit. (note 9), 550.

76. Browne Denis, ‘Deaths From Tonsillectomy’, The Lancet, 283, 7331 (1964), 496.

77. Browne, op. cit. (note 74), 1377.

78. ‘ “Odd Findings” in Tonsils Cases’, The Times, 1 December (1962), 6.

79. Tate Norman, ‘Deaths From Tonsillectomy’, The Lancet, 282, 7317 (1963), 1090–1091.

80. R.A.R. Wallace, ‘Deaths From Tonsillectomy’, The Lancet, 283, 7327 (1964), 270; J.S. Martin, ‘Deaths From Tonsillectomy’, The Lancet, 283, 7325 (1964), 166.

81. Wallace, ibid., 270.

82. ‘Cottage Hospital Closed’, The Times, 16 July (1960), 6.

83. ‘ “Odd Findings” ’, op. cit. (note 78), 6; Abraham Marcus, ‘Taking Out Tonsils’, The Observer, 4 June (1961), 33.

84. ‘ “Age of Dangerous Medicine” Warning’, The Observer, 29 July (1962), 3.

85. Alfred Byrne, ‘Vehicles as Great a Menace as Disease’, The Guardian, 13 January (1961), 5.

86. ‘Tonsillectomy and Stags: Fleet Street, Sunday Night’, The Guardian, 15 May (1961), 8; ‘Commons Sitting of Tuesday, 16th May, 1961’, 640 (1960–1), 1082.

87. Cooter R. and Sturdy S., ‘Science, Scientific Management, and the Transformation of Medicine in Britain c. 1870–1950’, History of Science, 36 (1998), 422–424, 430.

88. Tate, op. cit. (note 79), 1091.

89. ‘Call to Minister for Research into Tonsil Operations’, The Times, 17 January (1968), 13.

90. Mold, op. cit. (note 8), 234–5.

91. ‘Call to Minister’, op. cit. (note 89), 13.

92. Michal Shapira, ‘Psychoanalysts on the radio: domestic citizenship and motherhood in postwar Europe’, in J. Regulska and B. Smith (eds), Women and Gender in Postwar Europe: From Cold War to European Union (London: Routledge, 2012), 71–2, 75, 74.

93. Anne Karpf, ‘Constructing and Adressing the “Ordinary Devoted Mother”’, History Workshop Journal, 78, 1 (2014), 93–5; ‘ “From Donald Winnicott to the Naughty Step”, Archive on 4’, BBC (2013).

94. Karpf, ibid., 97; Thomson, op. cit. (note 7), 7.

95. Thomson, ibid., 79.

96. Ibid., 16–7.

97. Ibid., 82.

98. Ibid., 16–7, 5–6.

99. Shapira, op. cit. (note 92), 74.

100. ‘Call to Minister’, op. cit. (note 89), 13.

101. Karpf, op. cit. (note 93), 82.

102. Mary Miles, ‘A Child’s Fears in Illness’, The Observer, 13 April (1969), 31.

103. ‘Anaesthetists to Discuss Toxic Effect’, The Times, 9 September (1968), 2.

104. ‘Written Answers (Commons) of Monday, 15th December, 1969’, 793 (1969–70), 209.

105. ‘Commons Sitting of Wednesday, 10th December, 1969’, 793 (1968–9), 499; ‘Written Answers (Commons) of Tuesday, 4th November, 1969’, 790 (1969–70), 117.

106. ‘Operation Waiting Lists to be Reviewed’, The Guardian, 25 October (1967), 4–5.

107. ‘Call to Minister’, op. cit. (note 89), 13.

108. Craig A., ‘Cutting Out Tonsillectomy’, The Lancet, 292, 7582 (1968), 1349.

109. ‘Commons Sitting’, op. cit. (note 105), 453.

110. Wilmot T.J., ‘Cutting Out Tonsillectomy’, The Lancet, 293, 7586 (1969), 155.

111. Bivins Roberta, Contagious Communities: Medicine, Migration, and the NHS in Post War Britain (New York: Oxford University Press, 2015), 62 168–9.

112. Ibid., 227.

113. Raymond ‘Jak’ Jackson, ‘You’re Sure He Speaks English? I Only Came in for My Tonsils!’, Evening Standard, British Cartoon Archive, University of Kent: 14854 (21 February 1969).

114. Robson Frank, ‘Having out Tonsils “May Be Pointless”’, Daily Express, (3 October 1969), 13.

115. Ibid., 13.

116. Lewis Shirley, ‘Tonsils – in or out: A Survey by Shirley Lewis’, The Guardian, 17 January (1968), 8.

117. Rudolf Klein, ‘The crises of the welfare states’, in R. Cooter and J. Pickstone (eds), Companion Encyclopedia of Medicine in the Twentieth Century (Hoboken, NJ: Routledge, 2013), 158; Lewis, ibid., 8.

118. Mold, op. cit. (note 8), 236.

119. Lewis, op. cit. (note 116), 8.

120. ‘Commons Sitting’, op. cit. (note 105), 476.

121. Lewis, op. cit. (note 116), 8.

122. Raymond ‘Jak’ Jackson, ‘Don’t Just Stand There – They’re Wanted at Sotheby’s’, Evening Standard, British Cartoon Archive, University of Kent: 06413 (3 December 1964).

123. ‘Tonsillectomy and Adenoidectomy in Children’, Drug and Therapeutics Bulletin, 4, 23 (1966), 89–90; Lewis, op. cit. (note 116), 8.

124. ‘Commons Sitting of Tuesday, 13th February, 1968’, 758 (1967–8), 1134–5; ‘Commons Sitting of Monday, 24th November, 1969’, 792 (1968–9), 13.

125. Anthony Tucker, ‘Tonsils Removal Can Be a Fad’, The Guardian, 14 February (1968), 1.

126. Mold, op. cit. (note 8), 225–7, 238, 236–7.

127. Klein, op. cit. (note 117), 155.

128. Letter from Robin Pinsent to Harold Himsworth, The National Archives (hereafter ‘TNA’), FD23/619 (28 March 1957).

129. Brandon Lush, ‘Request for Advice From College of General Practitioners’, TNA, FD23/619 (16 April 1957), 1; Ibid. (note 128).

130. Jeanne Daly, Evidence-Based Medicine and the Search for a Science of Clinical Care (Berkeley, CA, and London: University of California Press, 2005), 100.

131. J.Z. Garson, ‘Draft IV: A Study of the effects of Tonsillectomy and Adenoidectomy’, TNA, FD23/619 (1956), 4–5.

132. Jones, op. cit. (note 10), 526–7, 540–1.

133. Brandon Lush, ‘Note For File’, TNA, FD23/619 (17 October 1957); ‘A Study of the Effects of Tonsillectomy and Adenoidectomy’, TNA, FD23/619 (no date), 1–3.

134. John Mayo, ‘Research Studies as Affecting Child Patients’, TNA, FD23/619 (1956), 1-4; John Mayo, ‘Proposed Study of the Effects of Tonsillectomy and Adenoidectomy’, TNA, FD23/619 (1956), 1–3.

135. Freedman Benjamin, ‘Equipoise and the Ethics of Clinical Research’, New England Journal of Medicine, 317 (1987), 141–145.

136. Tang Cynthia and Schlich Thomas, ‘Surgical Innovation and the Multiple Meanings of Randomized Controlled Trials: The First RCT on Minimally Invasive Cholecystectomy (1980–2000)’, Journal of the History of Medicine and Allied Sciences, 71, 2 (2016), 130–132.

137. Garson, op. cit. (note 131), 5; ‘Experience of Prophylactic Penicillin in Children’, TNA, FD23/619 (1956); ‘Personal Experience of Prophylactic Penicillin’, TNA, FD23/619 (1956), 1–2.

138. Letter from Jerry Morris to Brandon Lush, TNA, FD23/619 (11 June 1957); Lush, op. cit. (note 129), 1.

139. ‘Working Group on Adenotonsillectomy: Minutes of the Meeting Held on Tuesday 1 March at 20 Park Crescent, London W1N 4AL’, TNA, FD23/4931 (1977).

140. Letter from Brandon Lush to Jerry Morris, TNA, FD23/618 (25 May 1955); Letter from Harold Himsworth to Hugh Macaulay, TNA, FD23/618 (18 February 1954).

141. Lush, op. cit. (note 140).

142. Letter from Harold Himsworth, op. cit. (note 140).

143. Stefan Timmermans and Marc Berg, The Gold Standard: The Challenge of Evidence-Based Medicine and Standardization in Health Care (Philadelphia, PA: Temple University Press, 2003), 4.

144. Note in file, TNA, FD23/618 (3 April 1957).

145. Letter from Arthur Gee to Brandon Lush, TNA, FD23/618 (27 December 1956).

146. Letter from Peter Henderson to Brandon Lush, TNA, FD23/618 (7 November 1957).

147. Peter Henderson, ‘Frequency of Tonsillectomy in Children’, TNA, FD23/618 (1957), 1–4.

148. Letter from Jerry Morris to Joan Faulkner, TNA, FD23/618 (26 November 1957).

149. Timmermans and Berg, op. cit. (note 143), 16.

150. Letter from Wilson Jameson to Joan Faulkner, TNA, FD23/618 (4 December 1957); Letter from Joan Faulkner to George Godber, TNA, FD23/618 (11 December 1957).

151. Archibald Cochrane, Effectiveness and Efficiency: Random Reflections on Health Services (London: The Nuffield Provincial Hospitals Trust, 1972), 60–1; see also Timmermans and Berg, op. cit. (note 143); Marcia Lynn Meldrum, Departures from the Design: The Randomized Clinical Trial in Historical Context, 1946–70 (unpublished PhD thesis, State University of New York at Stony Brook, 1994); Daly, op. cit. (note 130).

152. ‘Adenotonsillectomy: Background Note on Previous Efforts to Review the Operation’, TNA, FD23/4930 (no date), 1–3.

153. Timmermans and Berg, op. cit. (note 143), 25, 15–21.

154. ‘Adenotonsillectomy: Background Note’, op. cit. (note 152), 4–8.

155. M.J. Bloor, ‘An Investigation of Variation in Adeno-Tonsillectomy Assessments Between ENT Specialists’, TNA, FD23/4930 (no date), 1–2.

156. Ibid., 2–6.

157. Ibid., 7.

158. M.J. Bloor, ‘Extract From a Report on an Epidemiological and Sociological Study of Variations in the Incidence of Operations on the Tonsils and Adenoids’, TNA, FD23/4930 (no date), 1–3.

159. Collins and Pinch, op. cit. (note 14), 75, 80–1.

160. ‘Working Group’, op. cit. (note 139).

161. Dorothy Porter (ed.), Social Medicine and Medical Sociology in the Twentieth Century (Amsterdam: Rodopi, 1997), 1–2, 10–11, 15–16, 98, 111–113.

162. Kneebone and Frampton, op. cit. (note 9), 550–2, 554.

163. ‘Extract from the minutes of the July 1976 Systems Board meeting’, TNA, FD23/4930 (no date); ‘Ad Hoc Meeting to Review Adenotonsillectomy: Minutes of Meeting Held at 20 Park Crescent, London, W1N 4AL on Monday, 22nd March, 1976 at 2.00 pm’, TNA, FD23/4930 (1976), 14.

164. ‘Extract from the minutes’, ibid. (note 163).

165. Ibid.

166. ‘Adenotonsillectomy’, TNA, FD23/4931 (7 June 1979).

167. Daly, op. cit. (note 130), 98–102.

168. ‘Implementation of the Recommendations of the W/G on Adenotonsillectomy’, TNA, FD23/4931 (11 May 1978).

169. Ibid.

170. Note from Helen Duke to Barbara Rashbass, TNA, FD23/4931 (18 November 1980); ‘Working Group’, op. cit. (note 139); ‘Adenotonsillectomy’, op. cit. (note 166).

171. Letter from Stuart Donnan to Barbara Rashbass, TNA, FD23/4931 (13 November 1980).

172. Letter from Owen Wade to June Lloyd, TNA, FD23/4930 (6 April 1977).

173. ‘Implementation’, op. cit. (note 168).

174. Letter from J.F. Soothill to June Lloyd, TNA, FD23/4930 (7 March 1977).

175. Conversation between Helen Duke and J.F. Soothill, TNA, FD23/4931 (20 June 1979).

176. Letter from Tom Meade to Helen Duke, TNA, FD23/4931 (22 March 1979); ‘Extract from the minutes’, op. cit. (note 163), 1–15; Ibid. (note 175).

177. Ibid.

178. Duke, op. cit. (note 170).

179. Lawrence and Treasure, op. cit. (note 4), 653.

180. Gillis, op. cit. (note 18), 491–2, 507–10.

181. Barnes, op. cit. (note 17), 258–61.

182. McClelland and Jones, op. cit. (note 12), 756–7. |